私は汗っかきで、真夏のトレイル歩きは大の苦手です。

真夏の低山ではもちろん滝のように汗をかいて雨一つ振らなくても持ち物が全て湿気を帯びてしまったりします。

もちろん汗をかいた分、水分補給が必要なので携帯すべき水の量もとんでもなく増えてしまいます。

冬時期だとまる1日歩いても500mlボトル2本飲みきらないこともしばしばありますが、夏の気温が高い時期は同量の水を最初の1時間だけで使い切ってしまうことも珍しくはありません。

ただこういった水の消費量は季節・気温といったわかりやすい指針だけでなく、湿度、体調、食事など複雑な要素が絡んできているのでこれだけ歩くからこれだけ水が必要という方程式がかんたんに算出できる訳ではないのが問題です。

健康な人は一日約2Lの水を飲む(食事から取る分も含む)必要があるといわれますが、これは日常生活ベースの話でhikeのような活動的な状態を想定しますとそれだけでは足らないでしょう。

また汗をかいた分だけ水を飲みなさいというのはよく言われることですが、アメリカの西海岸のような乾いたところだと暑くて汗をかいても、日本と異なり乾燥しているためすぐに揮発してしまいシャツは意外やさらさらのままだったりして自分が汗をかいたことに気が付かなくなることもあるというのは前にも述べたかと思います。

体重計でも持っていけばどのくらい水が奪われたかもわかるかもしれませんが、なかなかトレイル上にそんな物を持ってくる人はいないですよね。。。

喉が乾くというのはなかりいい加減な指標で気分や体調はたまた思い込みなどによっても変わってしまうので、あまり当てになりません。

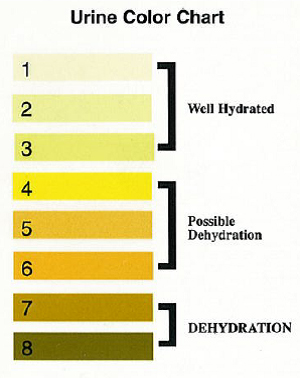

そんなとき一つの指標となるのが尿の色です。

日本での動向はよくしらないのですがNCAAの例えばfootball teamなどではコーチが学生に尿の色を薄くするように指導していたりします。

体内の水分が減ってくると尿として排泄されるH2Oも次第に減っていきますが、廃棄されるべきアンモニア等の老廃物は減るわけではないのでその濃度は濃くなり、必然的に尿の色も透明->薄い黄色->濃い黄色->茶色というように変化していきます。

上の写真の表では透明・薄い黄色がChampionship levelのcolorといって、スポーツを実施しているものにこのレベルに達することを要求しています。

つまりは高いperformanceを発揮する状態でありつつげるためにはこの最適と思われる水分状態を維持し続けることが必須と言われているわけです。

このため、用を足したときに自分の尿がいつもより色が濃いことに気づくようであれば、もうすでに少し脱水症状が出始めていると考え、水分の補給を考えるべきでしょう。

この方法はすぐわかるし・定期的に観察できるという意味で割と頼りになる指針として使用できるのですが、あまりに急激に脱水したり、尿をする間隔がもともと長い人だと、半日ほどおしっこに行ってなくて初めて気がつくこともあるのでおしっこに行った回数を指標とするのはもちろん、色などに頼りすぎるのも人によっては危険なこともあります。

私もいつもより暑いところでhikeしているとき、汗の量が多いときなどは水分量をそれなりに増やしていますが、それが十分なのかどうかというF/Bをこの指標をもちいて得ることができます。

つまりは経験が増える毎にこんな条件でこのくらいの水分が自分にとって適当なんだという先読みができ、それを色によって再確認・補正するというループが自分の中で作り上げることによって、hike中の健康管理の大事なパラメータとして個人的に活用できるようになってくるということですので積極的に取り入れてみるとよいかと思います。

その他、脱水の兆候としては動悸、めまい、頭痛、疲れなどありますがいずれも運動の結果として生じるものと区別がつかないと思いますのでこちらは指標になりにくいです。

体内の水分が失われることにより、血が濃くなり(つまりは重くなり)心臓はより働く必要ができこれが動悸に繋がります。

また血の総量自体が水分の欠如によって減り、血圧の低下を招きつまりは脳への酸素供給が減るため、めまいや眠気、さらには頭痛や疲労につながるわけですが

水分が十分であっても運動そのものによってこれらの症状は発生するのは容易に想像つくと思います。

また逆に言えばこれらの症状が水分不足によって通常よりも容易に発生するということはperformanceの低下が容易に発生するということでもありますのでより疲れやすい体になっているということができます。

ただこういう話をすると水を必要以上に飲みすぎてしまう方が少なくないらしい。水を飲みすぎると今度は血が薄くなり体のイオンバランス、phバランスというものが崩れるためこちらも頭痛や疲労感等似たような症状が起こります。

何事もほどほどがよいのは世の常のようですね。