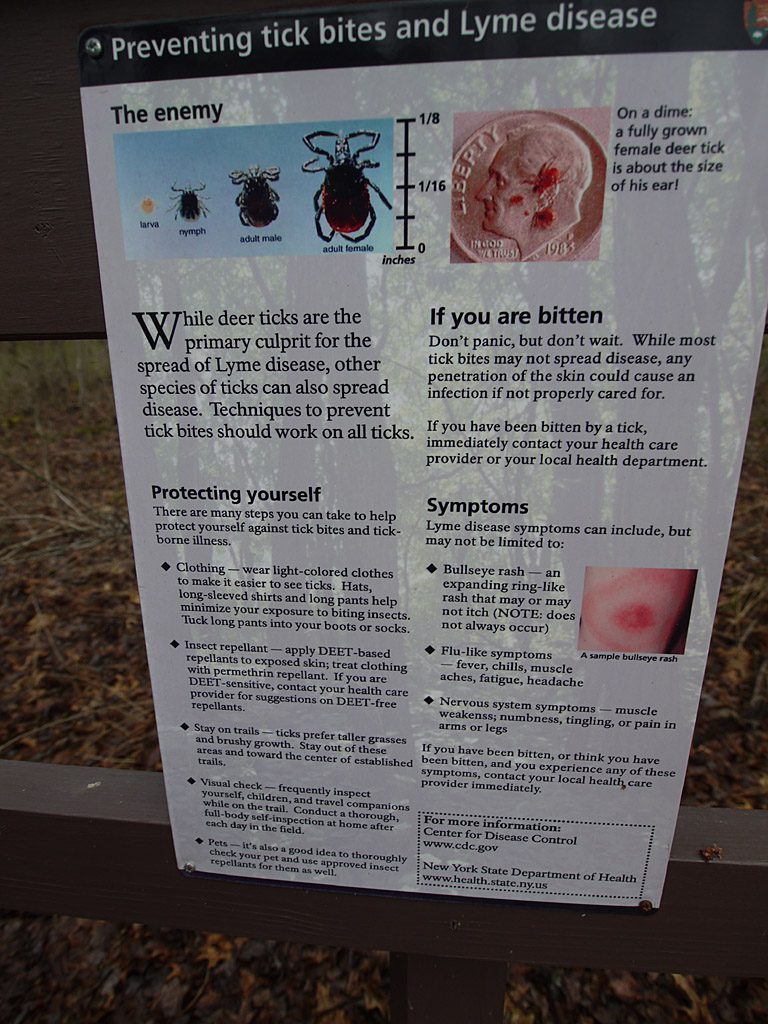

Hikerの敵といえば前回紹介したMosquitoが1位かとおもうが、それだけに対策も皆さんよくご存知だと思う。 逆にダニ(tick)というと屋外でダニに噛まれることを知らないhikerも多い。 しかしながら昨今tickによる被害が日本でもアメリカでも非常に増えてきている。tickに起因する病気というとLime病やツツガムシ病が有名だが、近年これらの細菌性の病気とは異なるSFTSやPowassanなどのウィルス性の病気が増加している。 これらの症状は細菌性のものと一見すると特には変わらないのだが、一旦発症すると症状が重く昏睡等も引き起こし致死率が高い(15%-20%)のと体内に入った後の活動が活発で潜伏期が短い(最短15分!)のが特徴で、羅患することはかなりまれ(年に数件程度)だが発症したときの対処方も少なく非常に危険なようだ。 Mosquito同様、Tickにもseasonがある。 今まではほぼ6月7月の2ヶ月に被害が集中しておりこの2ヶ月で全体の被害の8割、5-8月の夏4ヶ月で被害の95%までを占めていたが、近年の温暖化に合わせ被害数が増加するとともに期間も広がり始めている傾向にある。

人に害を与えるダニには大まかに3種類いて1つはコナダニのような直接刺したりはしないがアレルギーなとの原因等になるもの、次はツメダニの様に数が増えて活動的になると人を刺して炎症を引き起こすもの、最後がマダニ系のダニで人から吸血するもので痛み痒みなどはほとんどないが前述の細菌・ウィルス等を吸血する際に撒き散らしてしまうものとなる。 英語ではtick, miteがダニを表すが、一般に目に見えて吸血する奴がtick、ホコリのように小さいものがmiteと言われており、ここで問題にするのはtickすなわちマダニ系のものになる。 マダニは成虫になると数mm大で肉眼で視認可能だが、幼生で1mm以下のものでも吸血する。 吸血と書いたが、実際には蚊のように管を刺して血を吸うのではなく、咬むことで出血プールを皮膚下につくりそれを採取する。 このため、蚊とは異なり一刺しされた瞬間に感染するというより、吸血が進むとともに体内にいる細菌やウイルスとの接触が増えやがては感染が進む、あるいは虫体除去時に虫体内部にあった細菌・ウィルスを傷口にばらまいてしまうことにより感染する場合が多い。 吸血期間は虫体自体の大きさによるが一週間程度で大きい物になると2週を超えて吸血することもまれではない。 その間虫体は徐々に吸血した血で膨らんでいく。虫体はかなり強護で潰そうとおもっても潰れず、除去時にも血でいっぱいになっている場合でも血が飛び散ることはほとんどない。 吸血のための皮膚への密着もかなり強力で虫体の頭部がほぼ皮膚にめり込んでいる形であり、また吸血期間はセメント状物質で口を皮膚に固めてしまう。 吸血を始めて半日-1日程度でこのセメント状物質を分泌するので、これ以降引き剥がすことはほぼ不可能になる。 1-2週間後に満足すると今度はセメントを溶かす液を出しようやく離れていくことになる。 セメント状物質でひっついてしまった後で引き剥がすための民間療法・都市伝説は数あれど虫が離れようとしても時間がかかるのは明白なようでこの状態になってから無理やり剥がすのは感染症のリスクを高めることだと理解して処置したほうが良い。 逆にセメント状物質等を分泌することが虫からウイルス等をもらってしまうタイミングであるとも考えられているし、前述のように吸血が進むとともに感染の危険も増えていくので、噛まれてからまだ半日も経っていないのであれば剥がそうと試みるのは悪いアイデアではない。 アメリカではtickが居そうな藪から帰ってきた後はシャワー時にダニに噛まれていないか念入りに探すことは普通である。 しかし虫体を除去する際に虫体から分泌される液が傷口にかかるようであればむしろリスクは上がることをくれぐれも頭に入れておきたい。つまりは潰さずにきれいに引き剥がす必要がある。 ピンセットなどの道具があるとやりやすいが虫体をしっかりと掴み真上方向に真っ直ぐ引き上げる。前述したように虫体は固く指の力ぐらいでは潰れないのである程度力を入れて掴んで引き離す。 ねじったりひねったりすると虫体頭部が残ってしまうので気をつけよう。頭や足などが残った場合は焼いて消毒した針などで取り除く。 医療機関に受診する場合は皮膚科になるが、虫さされに慣れていない皮膚科では虫体の除去はやりたがらないようで、大きな病院に回されることがしばしばある。 治療としては虫体を感染して細菌が集まっていると思われる皮膚ごと繰り抜いて除去(無理やりとってしまった等の場合は刺された部分に口がささったまま残っていることが多いのでその部分を皮膚ごと除去)し、感染症対策のための抗生物質投与となる。 自力で虫体を引き剥がした場合に感染症の心配があり受診するのであれば、虫体を保管し診察の際に提出するとよい。医療機関で感染症のcareerであるかどうか判断することができる。

ダニは昆虫ではなく8本脚をもつクモの仲間で、触角も翅も複眼ももっておらず視覚などで知覚することもできないし、大きな移動能力も持っていない。このため、接触手段としては植物の葉先等でじっと獲物がくるのを待っていて、独特の知覚器官をもって人体他哺乳類の宿主を認識すると、飛び移ったりして接触する。 このため木の上など高いところから落ちてくる場合もあるが、草の多い草原や藪を抜ける時などが一番危険であり、ズボンなどに取り付き這い上がってきて腹や背中などに取り付く。 このためlong pants着用、タイツ着用し靴下とタイツの隙間は作らないあるいはズボンの裾を靴下の中に入れてしまう、シャツはズボンの中に入れるなどは地味だが効果がある。ある記事でZip-off pantsはzipは折り返し部分のおかけで這い上がって来にくいので効果的だと書いてあるものもあった。 首の部分を覆うような日除け付きの帽子なども頭上から落ちてくるtickには効果あるようだ。 知覚器官では炭酸ガス,臭気,体温,遮光,物理的な振動などの刺激を感知するのでほぼ前回紹介した蚊の対策と同じで明るい色の服を使ったり、ハーブやDEET等で感覚を狂わせてやることが予防となる。 前回紹介したPermethrinも効果が高いので衣服やテントなどのGearにはこの時期には積極的に使用してみても良いかと思う。 また全身チェックと行かないまでも休憩などするときにはスボンなどの裾にダニがいないかチェックする習慣をつけるのもよい。Tickは皮膚を見つけてもすぐには噛まず服の内側など薄暗いところを探してうろうろとする習性があるそうなのでそこに辿り着く前に見つけてお引き取り願おう。 hikeを終えて家や宿に入る前に服やbackpackなども入念にチェックしよう。Tickは洗濯しても死なないし、家の中で繁殖したら大変だ。

アメリカでは特にアメリカ東北部であるMaine, New Hampsher, New York, Massachusetts, New Jersey, Pennsylvania, Virginiaで被害が多い。五大湖まわりであるWisconsin, Minnesotaでも多くの被害が報告されている。 アメリカ東部ではここ2年ほど冬が比較的暖かであったため今年(2017年)のtickの数も多いようでCDCや地方自治体など関係機関は注意を呼びかけている記事などが6月に入って目立つようになってきた。 初夏の時期にこの地域(Finger lakes, NY/Baxter SP, ME/Shenandoah NP, VAなどなど)に行かれる方やATに行かれる方は十分に注意してほしい。

ワシントンやカリフォルニアなどアメリカ西部の場合、東部に比べて羅患率はかなり低いがまず刺されないことが大事なので警戒は怠らないように。